Фронтовики – летописцы сурового времени

Новый бой

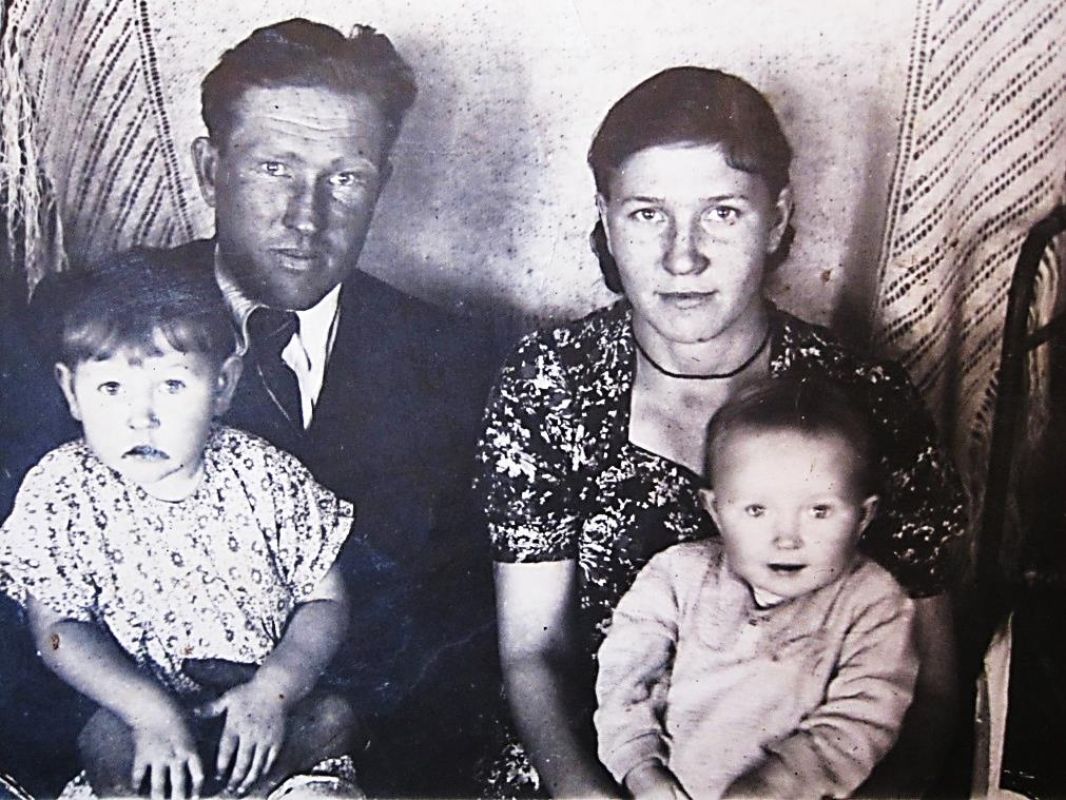

Вернувшись в родные края, Григорий занялся привычной крестьянской работой. Он вплотную взялся за дело, знал, что справится, трудности его не пугали. Не в первый раз он брал на себя ответственность за командование, руководство подразделением. Но это в бою, а здесь – другое, но тоже бой. И ещё не известно, где трудней. Тяготы крестьянской жизни с детства ему были знакомы: приходилось и сено косить, и землю пахать, и учётчиком работать уже в начале войны. Он с головой окунулся в каждодневные обязанности, связанные в первую очередь с посевной. Осмотрев владения, амбары и сараи с зерном, он с правленцами убедился, что семян зерна, овса, пшеницы, ржи, должно хватить для посева. Требуется только провести подработку.

В начале мая, когда стали подсыхать дороги и зеленеть травы, дел у председателя прибавилось. Целые дни проводил Григорий Егорович то в поле, то в кузне, на всё находил время, чтобы организовать неотложные дела, а их становилось всё больше и больше. Везде надо было поспеть. Его выгоревшую гимнастёрку можно было видеть всюду. Лишь на миг остановился он посреди поля, жадно вслушиваясь в птичий перезвон, и впервые улыбнулся солнечному небу и набежавшим светлым мыслям: «Как же всё-таки хорошо!» Солдатскую форму Григорий снял лишь через два года. Весь гардероб был на нём. Долго ещё, вернувшись в деревню после дембеля, донашивал солдатские сапоги и галифе, гимнастёрку со споротыми петлицами.

Уходил он на работу с предрассветной росой, затемно и возвращался, уже по росе. Весь день был в заботах. Надо было ещё и в Елыкаево съездить, с МТС договориться, чтобы вовремя провели вспашку и тракторные полевые работы. Все три колхоза в деревне Воскресенка: «Урал», «Цветок» и «Сибирское утро» - обслуживали два трактора. Это были гусеничный «НАТИ» и колёсный «Универсал». Это были нелёгкие, беспокойные дни для всех колхозников.

Как трудно, порой, заслужить, оправдать доверие односельчан. Ещё труднее было, чтобы люди поверили в тебя, пошли за тобой. Председатель колхоза учился у земляков хозяйствованию, всемерно проявлял заботу о них. Этому принципу Григорий Егорович никогда не изменял ни себе, ни людям. Война закалила его, сделала суровым, но не ожесточила, научила быть справедливым, оставаясь человеком.

Жизнь на селе после войны

С наступлением зимы Григория Егоровича Хомутникова направили в Кемеровскую областную двухгодичную школу по подготовке руководящих сельскохозяйственных кадров. Но проучиться пришлось только полгода. Работу председателя Григорий продолжал, не забывая о нуждах колхозников. Время было послевоенное, голодное. Многие женщины остались вдовами. В поле выходили с песнями, разбавленными слезами, обильно поливая землю. Люди трудились, не покладая сил, и жизнь постепенно приходила в нормальное состояние. В декабре 1947 года в д. Воскресенка провели электрический свет. Радости не было предела: наконец-то дождались заветного света «лампочки Ильича».

А должность председательская была не простая, конфликтная. Сверху постоянно нажимают, когда сеять, косить, убирать. Но на месте-то видней, когда и что делать. Не со всеми указаниями сверху соглашался он. Уполномоченные из района заставляли выгребать из амбаров даже семенное зерно, не задумываясь, чем будут крестьяне сеять весной, как жить дальше. «Когда сеять, косить, убирать - нам-то лучше видать на месте, а не за 40 км».

Полуголодные люди растили хлеб, сдавали государству всё до последнего мешка. Положение было таким: 15 процентов урожая сдать государству, а уж потом делить на колхозников. «А как быть? Женщина одна с детьми осталась. Работает, на трудодень 200 грамм зерна получает, это просто лепёшка, а на детей, у неё двое-трое, не дают, не положено. Их же кормить надо, да ещё себе на работу на целый день взять что-то надо, поесть. Что же делать?»

Разделил зерно по совести

Поспела рожь, намолотили, подработали, довели до кондиции. Вот и решил молодой председатель, не предавая огласке, раздать в виде аванса часть ржи из нового урожая, рассуждая, что накормленные люди будут работать ещё лучше. Это характеризовало его как человека, способного на поступок. «Распорядился так: ночью, у кого большая семья, сбросить по два мешка ржи, другим – по мешку. Накормили людей с первого обмолота».

Но нашлись люди, завистливые, которые из низменных и противоречивых чувств, что им меньше зерна сбросили, донесли на председателя, что так сделал. Вызвали Хомутникова в райком партии, он пробовал оправдываться, защищаться, приводить трезвые доводы. «Да как же голодные люди смогут работать, ходить по полю с вилами, граблями? Накормили, теперь будем сдавать государству».

На партийном бюро были непреклонны, вынесли строгий выговор с предупреждением. Ну, а дальше снова баланс не в лучшую сторону. Сдали 10 тонн зерна, 1,5 тонны оставили своим колхозникам. А это всего по 10 кг на семью. Пришлось снова нарушить Устав сельхозартели. Хомутников не пошёл на сделку со своей совестью, опять выдал колхозникам заработанное зерно на трудодни.

Вместо работы снова предстояла борьба с бюрократией: вызов за вызовом в райком партии, угрозы и унижения. Обида переполняла чувства бывшего воина. Ответы его для партийной элиты были не в его пользу, не умел он юлить, оправдываться, идти на компромисс. Григорий готов был, не дрогнув, принять любой удар судьбы. Не мог он смириться лишь с несправедливостью, с неправдой.

– «Не пугайте! Я свой страх на войне оставил. Пуганые. Вступал я в партию перед боем в 44-м году. Свой партбилет пронёс через бои, через кровь товарищей. Те, кто за меня поручались, пали в бою. В одной партии, где воруют, обкрадывают своих людей, не проявляют о них заботу, с такими «коммунистами» я не буду». Это его решение было окончательным. За свои смелые и не совсем привычные для покорных руководителей колхозов поступки, молодой председатель колхоза Григорий Егорович Хомутников поплатился партбилетом.

Исключили из партии с известной мотивировкой «За нарушение Устава сельскохозяйственной артели…»

Александр Круковский

Продолжение следует

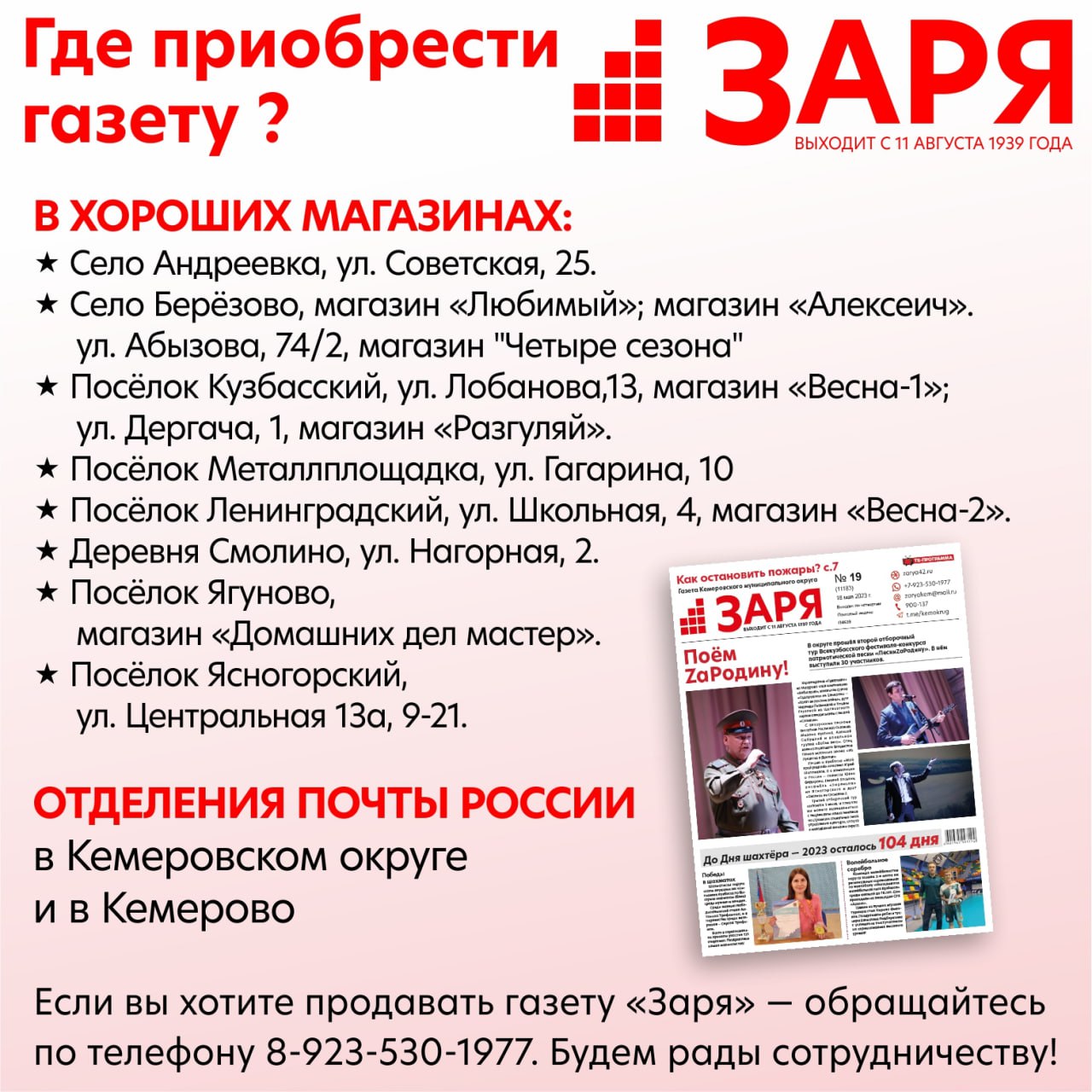

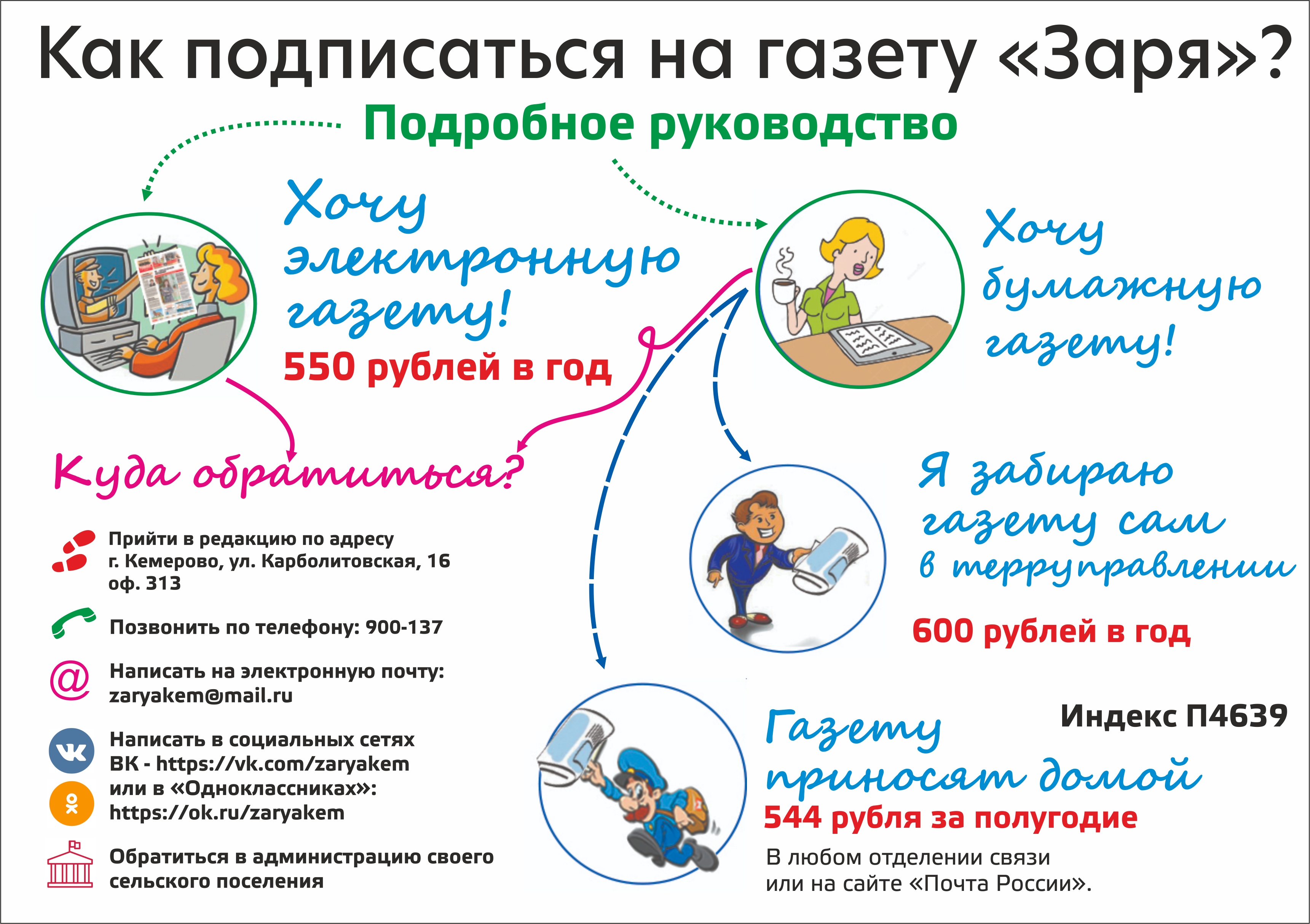

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».