Победный май. Давно мы дома не были

Пора домой

Григорий Егорович Хомутников спокойно и рассудительно перебирает в памяти своё прошлое, ведёт бесхитростный рассказ без всякого желания что-либо приукрасить, преподнести себя в выгодном положении.

Отгремели залпы победных салютов. Фронтовики возвращались домой, сменив винтовки и автоматы на рычаги и штурвалы тракторов и комбайнов, пропахшие порохом гимнастёрки и шинели на рабочие спецовки и фуфайки, взялись за восстановление колхозов и народного хозяйства. Закончилась война и впереди – новая страница в жизни, новый поворот судьбы.

С объявлением Победы, уже после радостных салютов и торжеств, к горлу подступил какой-то комок, необъяснимая тоска по дому, о родных. Значит, скоро домой. Как-то они там? Но не довелось Григорию после победы сразу вернуться в родную деревню. Из армии демобилизовывались воины, которым истёк срок службы, зачтённый за годы войны, да ещё 14-ти возрастов, вплоть до 1922 года включительно. А он был 25-года. Затем отпускали домой тех, кто призывался с неоконченным образованием, предоставляли возможность доучиться, тех, кто имел дефицитную на то время специальность – сталеваров, строителей, инженеров и т. п.

Хомутникова и других молодых воинов отправили служить кого куда. Григорий попал на самую южную точку Советского Союза Кушку, границу с Афганистаном. Раньше о ней слышал лишь из школьных учебников. В городе Кушка размещался военный гарнизон, предназначение которого было укреплять южную границу СССР. Перед самой отправкой все курсанты получили месячный отпуск, включая дорогу, для побывки домой.

Слава героям

В переполненных вагонах ехали демобилизованные солдаты (второй очереди), прошедшие войну, с наградами на гимнастёрках, позванивающих при малейшем движении. Ехали через всю страну в военных эшелонах, в теплушках с широко раздвигающимися дверьми. Поезд останавливался чуть ли не на каждой станции. Красочные аншлаги «Слава героям-победителям!» встречали воинов на всём пути их следования. Поезда шли день и ночь. Много было попутчиков в любом направлении, молодые, веселые, независимые, радостные, раскованные. Выскакивали из теплушек, стояли среди окружавших людей, всюду радостные лица, истосковавшиеся по родным за годы разлуки. Запросто знакомились, расставались друзьями, не преминув отметить обязательными «наркомовскими ста граммами».

На одном полустанке в вагон сквозь густой дым курящих, хоть топор вешай, вдруг вошли невысокий человек в солдатской шинели со срезанными погонами, в тёмных очках на глазах и гармошкой на плече, в сопровождении девочки подростка-поводыря. Первое, что обращало на себя внимание – это очень изуродованное шрамами лицо. Пройдя в середину вагона, он присел на край скамьи, и, растянув меха видавшей виды гармошки, вдруг запел приятным голосом любимую на фронте песню «Соловьи, соловьи…». Все в вагоне внезапно притихли, затаив дыхание, слушали, боясь нарушить наступившую паузу. Девочка в это время, не спеша, обходила сидевших пассажиров. Люди сочувственно опускали в шапку, кто что мог, еду, мелочь, папиросы, махорку, спички и пр.

Допев песню, солдат с девочкой прошли в другой вагон. Это был первый встреченный инвалид войны. А сколько их придётся увидеть, изувеченных на фронтах, обездоленных, не защищённых…

Встреча дома

Чем ближе к дому, ноги сами несли его к родительскому порогу. Переправляясь через реку Томь на пароме в Елыкаево, Гриша вспомнил, как в последний раз переправлялся на быках по дороге в Заготзерно. Как давно, кажется, это было? Где-то они теперь, те друзья-товарищи, мальчишки-девчонки, с кем возил зерно в начале войны? Напросился попутчиком доехать до деревни Воскресенка. Подходя к дому, заметил, как женщины, останавливаясь, издали провожают взглядами – в чьи ворота свернёт солдат.

А как всё-таки приятно побывать в родной деревне, спустя почти три года! Уходил на фронт неуклюжим, несформировавшимся, застенчивым пареньком неполных 17 лет, почти подростком, а вернулся славным воином, в ладно пригнанной форме с ефрейторскими погонами, прошагав тысячи километров, прежде чем дойти к дому.

На лету расстёгивая шинельку и сбрасывая на землю котомку, Гриша легко вбежал в открытую калитку, на ходу поправляя одной рукой короткую новенькую гимнастёрку с блестящим орденом Славы, а другой – парадную фуражку с пластмассовым козырьком.

Выглянув в окно, мать Марина увидела молодого солдата, только вскрикнула и выскочила во двор, сразу же попав в объятия, возмужавшего за годы войны сына. Сзади подскочил и обхватил Григория 14-летний братишка Прокопий.

Вот в таком виде с приколотым орденом Славы, высшей солдатской наградой, и в залихватски сдвинутой на бок пилотке, во всём солдатском блеске, с курсантскими погонами предстал, заметно выросший и возмужавший, бравый воин перед родными и односельчанами.

Сколько радости было при встрече, хлопоты матери со слезами на глазах. От счастья она не знала, в какой угол посадить, чем накормить. С гордостью смотрела она на своего старшенького сына. Расспросам односельчан и родных не было конца. Старики уважительно расспрашивали, где воевал, в каких «горячих точках», как бы сейчас сказали. А деревенские девчонки, заметно подросшие и нарядные по случаю, старались выглядеть постарше, по-взрослому заглядывались на него, не скрывая своих симпатий.

Рассказы и расспросы ребятишек и молодых парней, а особенно, братишки Проньки, сводились не к армейским будням. Им больше хотелось слушать захватывающие истории, связанные с геройством и необычностью. – «А какие они, фашисты, а сколько убил фрицев, а за что орден дали, а как «катюши» стреляют, а на генерала долго учиться?»

На службу в Кушку

Дни отпуска пролетели незаметно. Служить довелось в 219-м истребительном противотанковом дивизионе. Несмотря на сержантские погоны, видя его деловые и организаторские способности, кругозор и умение ориентироваться в обстановке, Григорию Хомутникову доверили ответственную капитанскую должность – заведовать всем боепитанием и оружейной частью дивизиона и одновременно назначили командиром орудия 76-миллиметровых пушек.

Почти сразу же по приезду в Кушку командир дивизиона генерал-майор Кудрявцев вручил всем фронтовикам только что учреждённую медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и удостоверение к ней.

Жизнь на советско-афганской границе текла своим чередом: тактические и учебные занятия, стрельбы и т.д. Но всё сильнее щемило сердце, тянуло в родные края. В конце марта 47-года наступил срок демобилизации для очередной группы военнослужащих, у которых истёк срок службы. К демобилизации готовились задолго. Приводили в порядок обгоревшую на солнце одежду, до блеска натирали боевые медали и пуговицы на выданной запасной новой форме, чинили видавшую виды шинельку, готовили вещевые мешки и прочую утварь в дорогу.

В Кушке Григорий сдружился с Митей Отрыжко. Этот скромный и безобидный парень, он был младше Григория на два года, перенёс несколько трагических периодов в своей жизни. Он был сыном генерала, пропавшего без вести, а семья, оставшаяся в Сталинграде, погибла. От перенесённых потрясений он был замкнутым и не разговорчивым. Погружённый в свои мысли, он мог подолгу оставаться неподвижным, затем вдруг соскакивал и убегал, никому не сказав ни слова. Со временем Дмитрий Отрыжко постепенно «оттаял», стал более раскованным, приходил в себя от всех потрясений. Обладая невысоким приятным голосом, он знал много песен, мог ненавязчиво петь в небольшой компании. После демобилизации ехать ему было просто некуда. Григорий уговорил Митю ехать с ним вместе в деревню, мол, оглядись, приди в себя, а работа найдётся. После недолгих раздумий Дмитрий согласился ехать с Хомутниковым. Обоим выписали литер на проезд в Сибирь до места назначения.

Домой!

Провожали уволенных в запас солдат со всей торжественностью. На плацу выстроился весь полк, вынесли знамя. С напутственным словом выступил командир полка, пожелав на мирном поприще трудиться не хуже, чем служили в армии.

На следующий день, собрав с собой нехитрые солдатские пожитки, оба солдата были уже на станции, торопились с дорогой. Полдня ехали солдаты от Кушки до первой большой остановки. Затем пересели на пассажирский поезд «Ташкент-Ашхабад», а там уже с пересадками, доехали до города Топки – и домой. Из окон вагонов мелькали бескрайние массивы лесов, русских берёз – символ России, небо – такое голубое. Только сейчас понял Григорий, как велика наша страна. Почти всю дорогу домой ехали весело, время от времени вели с соседями по вагону разговоры о минувшей войне, о жизни насущной, о предстоящих планах. Иногда Митя вполголоса запевал, а ему подпевали другие. А вагонные колёса отстукивали всё новые и новые километры теперь уже в мирную жизнь.

Добравшись на перекладных до берега Томи, Григорий и Дмитрий прошли мимо церкви деревни Смолино, где когда-то крестили маленького Гришку. Весна была ранняя, в разгаре, шёл конец апреля. Солнце весело припекало, ещё веселее становилось на душе от скорого свидания с родными. Подошли к реке. Шуга уже прошла, редкие льдинки проплывали мимо. Паром ещё не пустили. Докричались до одинокого лодочника, упросили переправить. Тот поломался для начала, но видя боевых солдат-служивых, согласился. Дальше продолжили путь, где пешком, где на попутной телеге. Поддавшись настроению, всю дорогу друзья напевали знакомые солдатские песни: «Ехал я из Берлина», «Солнце скрылось за горою», «Вот солдаты идут», «Три танкиста», «Путь дорожка, фронтовая» и др. Как обычно, запевал Дмитрий. Григорий, хоть особо не выделялся голосом, но подпевал.

Александр Круковский

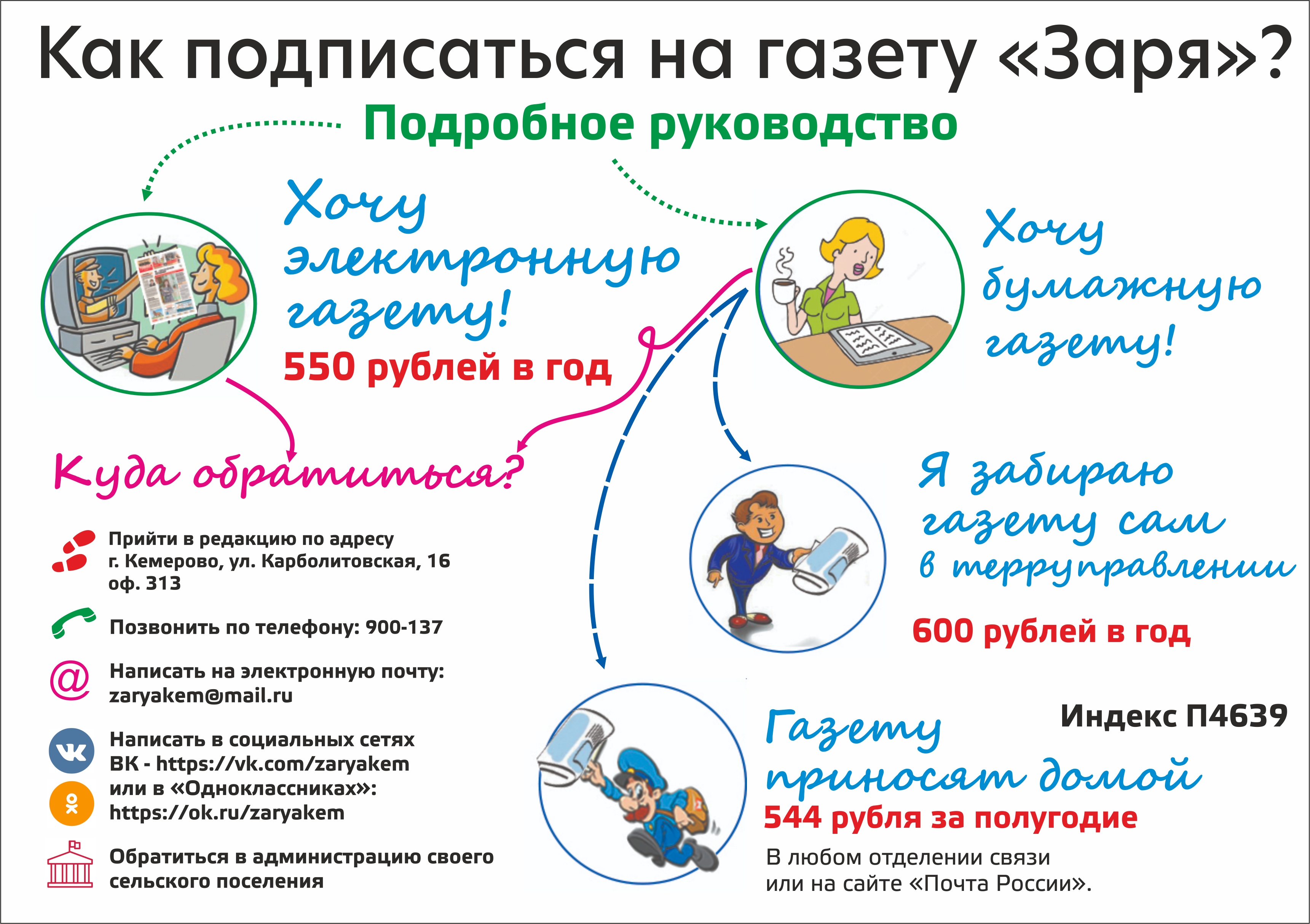

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».