Солдат – всегда солдат

Драма победителей

Сухие официальные строки, за которыми стоят человеческие судьбы бывших фронтовиков, прошедших через все ужасы войны. Они пережили немало потерь, видели смерть друзей, родных, но все-таки сумели выжить. Мне удалось разыскать многие документы, связанные с жизнью нашего отца, с которыми я познакомила и мою младшую сестру Ольгу, и наших детей.

Никогда мы с отцом даже вскользь не затрагивали темы, касающейся его службы в фильтрационных лагерях, впрочем, как и содержания работы в первом спецотделе. Об этих фактах его биографии я узнала, изучая старые пожелтевшие документы. Но, даже если бы эти сведения стали мне известны при его жизни, вряд ли я бы осмелилась заикнуться о них. С детства я хорошо понимала, о чем можно спросить, что можно обсуждать, а о чём лучше помолчать. Отец умел молчать о своей работе. Даже во времена перестройки с этих тем долго не снимали гриф «совершенно секретно».

А может быть, причина папиного молчания заключалась не в секретности, а в психологической стороне вопроса: нежелание афишировать ненависть к бывшим врагам? Их было, за что не прощать. Я искренне считаю, что преступления, совершенные фашистами перед нашим народом, не имеют срока давности. Изучая документы архива, я пыталась понять специфику работы отца в тот период его жизни, узнать то, о чем умалчивали мои родители.

О пленных врагах

Даже после получения исчерпывающей информации о Конвенции о военнопленных, о формировании лагерной сети в Западной Сибири, о ПФЛ № 0315, о лагерях для военнопленных № 199, 526, я не изменила своего мнения о наказании для нацистов.

Через четыре месяца лечения и реабилитации после контузии Филипп Дмитриевич Пономарев был направлен 1 сентября 1944 года на службу в новосибирский лагерь военнопленных №199, который просуществовал четыре года. Здесь отец работал в течение почти трёх месяцев.

В сентябре 1944-го после наступательных ударов на Украинском фронте в Новосибирск прибыли два эшелона военнопленных. Сибирь ждала пополнения лагеря с нетерпением: для восстановления и развития экономики страны остро не хватало рабочих рук. Во время Великой Отечественной войны, только из Новосибирской области, на фронт ушли 634 тысячи сибиряков. Из них в действующую армию было зачислено около 113 тысяч женщин. Руководство области рассчитывало получить сорок тысяч человек, однако в Новосибирск направили только десять тысяч пленных, хотя лагерь был подготовлен с расчетом на пятнадцать.

Как ни странно это звучит, но сейчас кое-кто искренне жалеет пленных немцев, попавших в советские фильтрационные лагеря, забыв или не зная о людских потерях Советского Союза в военные годы. Скажу честно, мне их категорически не жалко. Мы их не звали на нашу землю. Фашисты хотели попасть в Сибирь? Что ж! Пожалуйте сюда, господа!

Думаю, что ниже приведенные статистические данные являются хорошим поводом для размышления для сердобольных.

Немного статистики

При практически равном количестве военнопленных за годы Великой Отечественной войны (4559 тысяч советских солдат и офицеров и 4376 тысяч немецких) из советских фильтрационных лагерей на родину в Германию вернулись 3787 тысяч, то есть, 86,5% бывших солдат и офицеров гитлеровской армии, а из немецкого плена 2016 тысяч, только 44,2% наших красноармейцев. В оккупации погибли 13684 тысячи советских мирных граждан, из них 7420 тысяч были физически истреблены фашистами преднамеренно. Из угнанных советских граждан в Германии погибли 2164 тысячи, а от голода и болезней – 4100 тысяч мирных людей.

Условия, существовавшие в концентрационных лагерях Германии и ПФЛ Советского Союза, резко отличались. В лагерях военнопленных в Сибири немецких военнопленных не истязали, не умертвляли в газовых камерах. Бывшие гитлеровские солдаты строили дома. Мои родители, которые в то время жили на той же улице в доме №3, не раз видели тех немцев, которые выгружали кирпичи с самосвалов и аккуратно клали стены нашего будущего дома. Нынешняя мэрия и уникальный дом № 4 по улице Орджоникидзе были построены военнопленными фильтрационного лагеря № 0314 города Кемерово по проекту ленинградского архитектор Леонида Касьяновича Моисеенко.

И о соотечественниках

Из Новосибирска 20.11.1944 года отец был направлен в Кемерово, где он работал в секретариате Управления фильтрационного лагеря НКВД № 0314. Контингент заключенных этого лагеря был иной.

В июне 1945 года в Кемерово из австрийского Юденбурга были репатриированы около двадцати тысяч пленных. По определению контрразведки СМЕРШ Западно-Сибирского Военного Округа около половины заключенных в прошлом активно сотрудничали с немцами. Это были участники разведшкол, военнослужащие национальных строевых формирований вермахта, частей Походного атамана Казачьего стана генерал-майора Т.Н. Доманова, 15-го Казачьего кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Хельмута фон Паннвица, Казачьего учебного и резервного полков под командованием генерала А.Г. Шкуро, а также Русского корпуса генерал-лейтенанта Б.А. Штейфона и полка СС «Варяг» под командованием полковника М.А. Семенова.

Среди немцев-военнопленных были не только строители, но и специалисты других профессий. Как рассказывала мама, на территории кемеровского лагеря № 0314 находилась мастерская по пошиву верхней одежды, в которой работали искусные портные.

Когда бывший фронтовик с обожженным лицом привел в немецкое ателье жену, прекрасную киевлянку с польскими корнями, мастер по пошиву верхней одежды от удивления открыл рот и невольно воскликнул: «Ihre Frau ist eine Schönheit! Sie ist entzückend!» (Ваша жена – красавица! Она восхитительна). На что отец сразу отреагировал, недовольно бросив короткое русское: «Знаю!»

Позже мама попросила Филиппа Дмитриевича перевести их короткий диалог. Напрасно! Отец только отшучивался. Но надо знать силу женского любопытства! Через несколько дней мама встретила Гарднера, переводчика, который присутствовал при их разговоре. Он и перевел слова, которыми обменялись бывшие враги.

Награда для героя

Через год отца перевели в Управление проверочно-фильтрационного лагеря № 526 города Юрга. А в сентябре 1948 года Филипп Дмитриевич Пономарев окончательно поменял место работы, получив назначение в Кемеровское управление внутренних дел старшим уполномоченным. Отсюда через тридцать девять лет 1 февраля 1977 года он ушел в отставку.

И только в 1952 году отца вызвали в военкомат для вручения ему ордена Красной звезды № 3137782. Эту боевую награду он должен был получить еще на Западном фронте под Витебском в 1944 году. Так что, «награда нашла своего героя» спустя восемь лет…

А сколько воевавших с отцом штрафников, отдававших жизнь за Родину, вообще не были отмечены наградами?! В скане приказа №46 от 02.02.1944 года по 33-й армии Западного фронта читаю: «… из 104 награжденных медали получили только три штрафника. Из них двое посмертно». Наверное, поэтому отец сердился, слыша вопрос, за что ему был вручен этот орден. Наверное, он чувствовал несправедливость по отношению к людям, защитившим Отечество, но забытым штабистами.

По прошествии многих лет уже мои дети на сайте «Подвиг народа» нашли информацию о Ф.Д. Пономареве. В том числе и представление его к ордену.

Человек умирает дважды: сначала, когда останавливается его сердце, потом, когда о нем забывают… Мне бы очень хотелось, чтоб потомки воевавших в этих воинских подразделениях помнили о своих отцах, дедах. Надеюсь, прочитав эти строки, кто-то проведет свой поиск и напишет о своих родных.

Позже Филипп Дмитриевич получит еще один орден Отечественной войны I степени и много медалей. Примечательна история этой фотографии, ярко характеризующая отца. Ко Дню Победы на совещании в областном управлении всем фронтовикам было приказано надеть парадную форму с наградами.

Все нашли даже давно забытые в дальнем углу комодов ордена. Все кроме нашего отца. Когда мама увидела на мундире одни медали, она очень удивилась: «А где орден Красной звезды? А орден Отечественной войны I степени?» Отец отмахнулся: он не из тех «ходячих иконостасов», которые любят наряжаться. При этом он выпятил грудь колесом и изобразил походку зазнавшегося героя. Это было очень смешно, отец редко демонстрировал свои театральные таланты.

Галина Ивановна продолжала уговаривать мужа. Наконец, он честно признался: ради одного фото ему жаль «вертеть в кителе дырки». Потом рассердился и ушел в свою комнату. Вопрос был закрыт.

Честь мундира

В этом был весь отец! Он не жалел своей жизни, а мундир берег. К военной форме у отца было трепетное отношение. Он всегда был подтянут, имел хорошую офицерскую выправку. Даже к шестидесяти пяти годам он так и не приобрел рюкзачно-пивного живота.

Как-то в девяностые, когда я подружилась с нашими кузбасскими священниками, «батьками», как их называл мой муж, мне пришлось наблюдать облачение священников к Пасхальной службе и – я сразу вспомнила отца. Военную форму он надевал так же. Точнее не «надевал», а облачался в нее. В той торжественной церемонии физически ощущалось искреннее уважение к мундиру, трепетное отношение к погонам и сияющей на солнце кокарде!

Такое же уважение к униформе было воспитано с детства и у нас с сестрой. Если человек был одет в шинель, китель или гимнастерку, он изначально становился моим другом, товарищем и братом. К людям с погонами я питала безграничное доверие, ведь они спасли свою страну и всех нас. Слава нашим ветеранам!

Сергей ВОЛКОВ

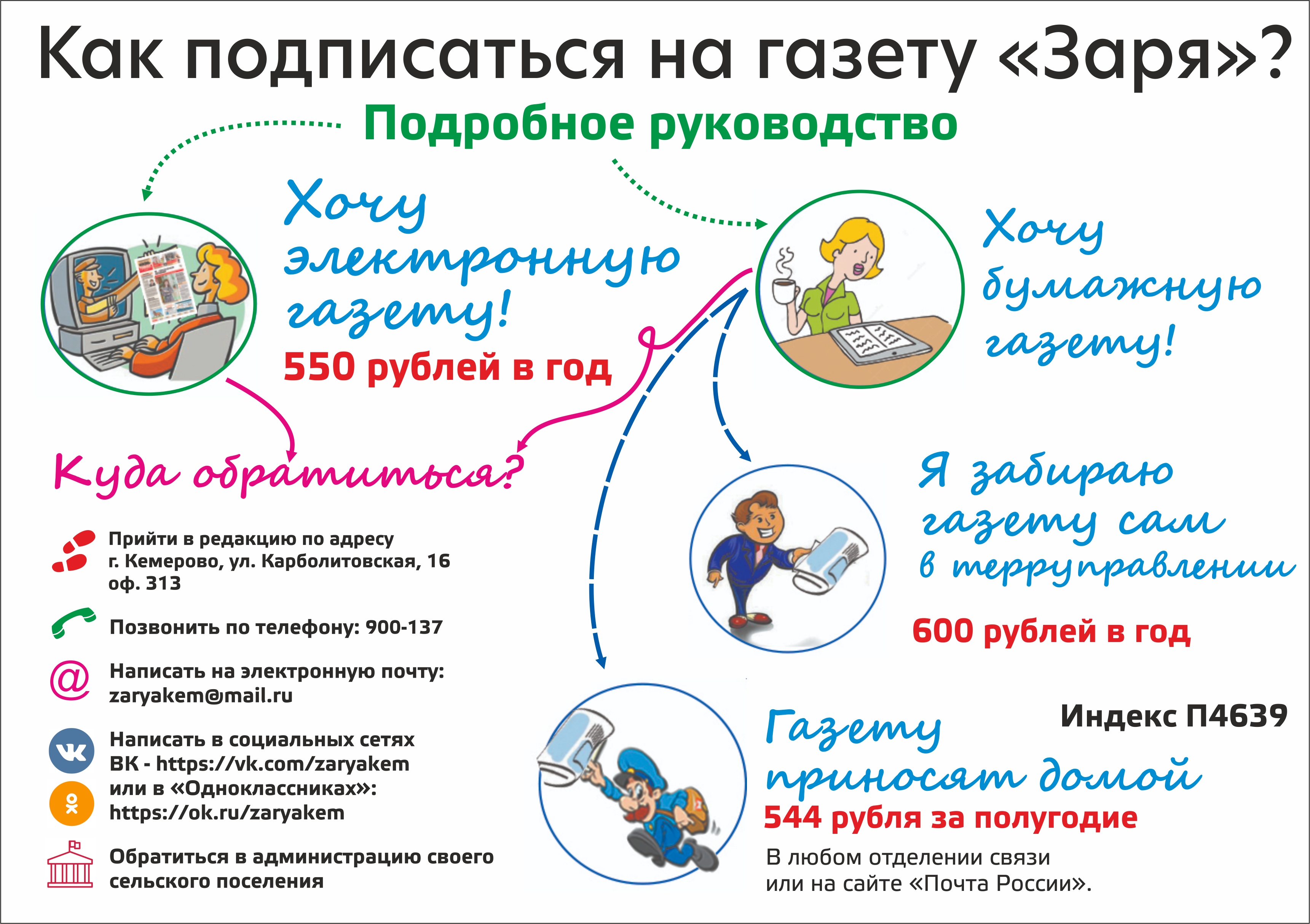

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».