Воин, хранимый любовью

Вот что рассказывает о своём отце старшая его дочь Наталья Филипповна.

«Мы много разговаривали с папой о его прошлом. Когда его не стало, в архиве и в интернете мне удалось найти информацию, уточняющую эпизоды из его жизни. Жизненный путь отца был тернист и труден. На нем встречались и непреступные горы, и бездонные пропасти с реками скорби. Меня интересовало всё, что хоть косвенно касалось его биографии: события, связанные с местами, где он жил и воевал, рассказы о людях, которые его окружали, воспоминания его сослуживцев. Прочитав найденные в архивах документы и записанные на бумаге сведения об отце, я поняла, судьба не раз улыбалась ему, охраняя на самых трудных путях».

Сельские «университеты»

Филипп Пономарев родился в ноябре 1921 года в селе Козловка Татарского района Новосибирской области. Собственно говоря, этот населённый пункт появился на карте совсем недавно. Сверху было велено осваивать Барабинскую лесостепь, и поэтому туда ехали крестьяне из деревень Заозерной, Казаченской, Малой Тахты, Великосельской – население было многонациональным.

Переселенцы строили однотипные дома, обмазанные изнутри глиной. Их окружали хозяйственные постройки: баня, хлев, конюшня, амбар, погреб. Такой дом с сенями и двумя комнатами поставила и семья Пономаревых. Спали на больших нарах – от стены до стены – на набитых соломой матрацах, укрываясь лоскутными одеялами. Детей было трое: Полина, Филипп и Лидия, а позже семья пополнилась и осиротевшими племянниками: Сашей и Володей-Николаем (путаница в регистрационных документах).

Пономаревы, как и все жители Козловки, занимались земледелием: сеяли рожь, пшеницу, полбу, горох, лен. Сажали картошку. У семьи были корова, лошадь, козы, куры. В засушливые годы, когда высохшая трава превращалась в прутья, семью сильно выручало ближайшее болото Караткан: там пасли скотину.

В год рождения сына встал вопрос о его имени. Сестра отца рассказывала своей племяннице: «Твой отец родился на Филипповку. Мама, Екатерина Дмитриевна была женщиной набожной. Раз родился в Филипповку – значит, будет Филиппом. Но дед верил не в Бога, а только в самого себя. Да и отец, Дмитрий Пономарев, ярый противник «поповского» имени, запретил называть сына согласно святкам. Поэтому родственники называли мальчика не Филиппом, а по имени, данному дедом – Василием. Впрочем, Филипп Дмитриевич и сам не любил свое «церковное» имя.

При заполнении свидетельства о рождении сына главу семьи спросили о дате появления на свет Филиппка: «По старому или по новому стилю?» Родители кивнули: «Пиши по-новому!» Неграмотным сельчанам передвижение дат, связанное с новым времяисчислением, было совсем непонятным.

«Много позже, изучая обряды имянаречения в молодой России, – говорит Наталья Артюхова, – я поняла, что папа родился не 14-го, а 27-го ноября. Именно этот день является днем святого Филиппа. Несколько раз, когда я знакомилась с людьми, чьё отчество было Филипповна или Филиппович, я просила их назвать день рождения их родителей. Ответ был неизменным – 27 ноября. Изменялись только годы рождения».

Семья Пономаревых не шиковала, но и не нищенствовала, хотя носили такие старые лохмотья, что при стирке ткань расползалась. Впрочем, не зря говорят: «Чалдоны – крылечки скоблены!» В доме у Пономарей всегда было чисто. За этим следили строго! А ещё скотину кормили раньше, чем садились за стол сами. Понимали, что корова – последняя надежда на выживание.

Учиться воевать

Отец рано начал читать. Необычайный интерес к книге зародился у него ещё в детстве. Он увлекался историческими и психологическими романами, много читал художественной и специализированной литературы по различным отраслям науки и техники. После окончания начальной школы Филипп хотел продолжить учебу. Родители одобрили его желание. На образование сына не поскупились, купили ему одежду, обувь, позже в Татарск сыну посылали продукты и немного денег. Средняя школа стала первой большой удачей деревенского паренька. Правда, десятый класс отец не закончил: добровольцем пошёл в Канскую авиационную школу стрелков-бомбардировщиков.

Как многие ребята того времени, Филипп Пономарев хотел стать военным. Для сельского парнишки это был единственный шанс вырваться из деревни: еще в 1932 году у всех крестьян забрали паспорта, а без них не разрешалось жить в городах. Преподавание в авиашколе вели бывшие участники Советско-Финской (Северной) войны: летчики, штурманы, мотористы. Педагоги знали, что курсантам предстоит воевать на самолетах СБ-3 и ПЕ-2, но таких машин было мало, поэтому будущие военные летали на боевых Р-5, Р-10 или учебных У-2.

Летом 22 июня 1941 года курсанты первого курса находились на стрельбищах летних военно-полевых лагерей на реке Кан в Красноярском крае. В половине двенадцатого горнист проиграл сигнал сбора. Через несколько минут курсанты из выступления Молотова по радио узнали, что началась война…

С небес на землю

После второго курса Филиппа Пономарева отправили не на фронт, а в Новосибирское пехотное училище, где он учился ещё год до февраля сорок третьего. Канская ВАШСБ была расформирована: не хватало преподавательских кадров, из Красноярска и Челябинска не были получены самолеты, сложности были и с использованием аэродрома. В связи с этим командование сделало ставку на пехоту. Курсант Пономарев позже в своей биографии объяснит свой переход так: «Ввиду отсутствия матчасти был направлен в Новосибирское пехотное училище».

С особой теплотой он вспоминал начальника пехотного училища Федора Григорьевича Добровольского, который с 1919 года воевал против Врангеля и Махно, был начальником штаба полка, а до приезда в Новосибирск преподавал в Черкасском пехотном училище. Значительно позже Филипп Дмитриевич рассказывал своей старшей дочери о том, как он учился с завязанными глазами разбирать и собирать станковый пулемет, и как эти навыки пригодились ему на фронте, когда он командовал пулемётным взводом в составе 153-ей бронетанковой бригады.

Весной сорок третьего, сделав свой последний выпуск в Новосибирском училище, генерал-майор Ф.Г. Добровольский вместе с курсантами-сибиряками командиром дивизии ушел на фронт.

Крещение боем

В апреле 1943 года выпускник училища Филипп Пономарев был направлен на Западный фронт помощником командира взвода 787-го стрелкового полка 222-ой стрелковой дивизии 33-ей армии.

Полк вел тяжелые изматывающие бои. Участники Ржевско-Вяземской наступательной операции преследовали противника до района северо-восточнее Ельни. Выйдя на правый берег реки Угры, полк не смог продвинуться далее ни на шаг. До августа 1943 года велись частные бои, не входившие в состав стратегических, но имевшие большое значение для подготовки наступления наших войск. В августе 33-я армия отличилась в Смоленской наступательной операции: части дивизии перерезали шоссе Смоленск – Ярославль, а потом освободили эти советские города от фашистских оккупантов. 222-й дивизии было присвоено почётное наименование «Смоленская». Она продолжила наступление из района севернее Спас-Деменска через Починок и Монастырщину и к октябрю сорок третьего вышла на подступы к реке Проня севернее Дрибина. В ночь со второго на третье октября был освобожден посёлок Ленино.

К концу ряда операций собственные потери воинского тактического соединения, в составе которого воевал помкомвзвода Пономарев, достигли четверти личного состава. Истерзанную дивизию отвели в тыл на переформирование. Наступление было временно приостановлено. Вот как рассказывает об этом его дочь Наталья Филипповна.

«Из резерва отца перевели командиром пулемётного взвода в составе 153-й Смоленской Краснознаменной, ордена Кутузова, отдельной танковой бригады, которой командовал полковник Яков Анисимович Крутий. В свой день рождения 14 ноября 1943 года отец получил «подарок» от командования: его назначили командиром взвода 336-й отдельной штрафной роты. Положение о штрафных ротах вышло в 1942 году в рамках знаменитого сталинского приказа «Ни шагу назад». В составе 33-й армии находилось девять отдельных штрафных рот. Попросту «шура», так фронтовики прозвали роты штрафников. В одной из таких рот с 14 ноября 1943 по 23 февраля 1944 в качестве командира взвода и воевал мой отец Пономарев Филипп Дмитриевич. Отец рассказывал, что составы «шуры» большей частью комплектовались из осужденных военным трибуналом, а вовсе не из уголовников. Если солдаты выживали в боях, вина считалась искупленной кровью».

По словам дочери Филиппа Дмитриевича, её отец всегда отрицал существование беспредела в штрафных взводах: «Никаких особых дисциплинарных санкций к штрафникам не применяли, кроме уставных. В бой шли по приказу, без угроз и насилия. Когда свистели пули и рвались снаряды, забывал, что командовал не совсем обычным подразделением. В бой шли все вместе, единым строем. Солдатам то придавало больше решимости, а мне – надежды на победу». А ещё командир вспоминал, что солдаты-штрафники обращались к нему не «гражданин», а «товарищ лейтенант». И в этом бойцов никто не попрекал, ведь они шли в бой на равных со своими командирами, и никаких гарантий не существовало ни для кого из них.

Штрафники

Откуда прибывали штрафники? Редко из мест заключения. Чаще всё с тех же полей сражений. «Попали в окружение? Не застрелились? В штрафбат!» (это – для офицеров – после разжалования, а вот для солдат и бывших сержантов, как раз и создавались штрафные роты, где командовали кадровые офицеры).

Использовали ОШР на самых трудных участках фронтов. Они занимали господствующие высоты для улучшения позиций обороны, контратаковали противника, вели разведку боем, прорывали вражескую оборону. Бои шли изматывающие. Роты штрафников хватало на два-три боя.

Были ли штрафники смертниками? Выжить на фронте всегда считалось счастьем. Составы ОШР менялись часто – за три месяца порой дважды. На формирование воинских подразделений уходило время, которое не засчитывалось в срок штрафникам, поэтому в бой сразу вводили только что созданные роты. Говорят, что обычно в «шуре» не задерживались более трех месяцев, поэтому стаж службы в таких подразделениях шёл как «один к шести». Но Филиппу Дмитриевичу Пономарёву удалось выжить после ста одного дня боев! Такое вот было везение. Его сестра Полина считала брата счастливым и после возвращения его с фронта любила приговаривать: «Счастливому и на воде сметана!»

Уход и возвращение

Но счастье офицера никогда не было лёгким. Развернувшиеся кровопролитные бои поздней осени сорок третьего приняли крайне ожесточенный характер. Выпавший снег прикрывал болотистые места, но для танков они оказались своеобразной ловушкой. На поле сражения образовывались кладбища танков, артиллерийских орудий, трупов бойцов. Смертельная схватка не принесла успеха. По лесам немцы обошли танковые бригады 33-ей армии. С большим трудом нашим бойцам удалось вырваться из окружения.

На плацдарме, на правом берегу реки Лучеса, бои местного назначения не прекращались с января по июнь 1944 года. Фашисты отчаянно сопротивлялись, контратаковали, пытаясь отбросить наши войска с занимаемых позиций. Именно там, перед одним из смертельных сражений Филипп Пономарев подал заявление в партию.

22 февраля 1944 года началась частная операция на Оршанском направлении, в котором участвовал и его взвод. Операция не дала результата. Уже после его тяжелого ранения и контузии части штрафной роты попали в окружение, прорывались, а после с большими потерями восстановили первоначальное положение. Рассказывает Наталья Филипповна:

«После взрыва путь возвращения бойца в собственное тело, в родную оболочку, к которой душа успела привыкнуть, был нелегок. Сознание постепенно возвращалось, но лейтенант больше не слышал звуков сражения. Уже в прифронтовом госпитале отцу потом объяснили, что от близко разорвавшегося снаряда у него лопнула барабанная перепонка. Из левого уха за воротник бежала тонкая струйка крови.

Оглушенный раненый, пытаясь подняться, локтем упирался в перепаханную взрывами землю. Земная твердь вздрагивала и стонала от каждого взрыва, срывавшего покровы, терзавшего упругую грудь Железные гусеницы варварски переборонили весь берег Учесы, с корнем вырвали вековые сосны, в щепки перемололи дикие акации и ивы. Люди вели смертельные сражения, а самой земле было всё равно, кто именно надругался над ней. Враг ли то был, явившийся без приглашения, друг ли, защищавший её ценою своей жизни.

Страшная боль колоколом звенела в голове раненого. И только одна навязчивая мысль, совершенно не подходящая для данного момента, не давала ему впасть в забытье: «В зиму не перепахали поле. Не посеяны озимые».

Кто-то крепко обхватил молодого парня и потащил всё дальше и дальше от опасного места…

Окончательно душа возвратилась в «родной дом», когда отец находился уже в лазарете. Он лежал на железной, насквозь пропахшей хлоркой кровати в тепле и чистоте без имени и фамилии, не осознавая самого себя. Простой смертный, оставшийся в живых.

Празднуя сорокалетие Победы, незадолго до ухода в никуда, он скажет: «Там в палате я был не человеком, а НЛО: неопознанным лежащим объектом». В смоленском госпитале № 2552 контузионно-психиатрического профиля, в который направили отца, он провел два месяца».

Вехи памяти

О тех боях штрафников и пребывании отца в эвакогоспитале его дочь узнала только в шестьдесят пятом, когда в московском аэропорту, где они с папой застряли из-за нелётной погоды, к нему подошел какой-то мужчина.

«Из их разговора я поняла, где они воевали (отец в качестве командира, а попутчик – в качестве «искупающего вину»). Это была встреча ветеранов той страшной войны, двух фронтовиков-однополчан, двух равных и очень близких людей. И обнялись они, как братья, и были слезы на глазах, и радость эта была неподдельной.

К одной из годовщин празднования Победы над фашизмом я разместила фотографию отца в окружении его коллег на своей страничке в «Одноклассниках». Бывшие фронтовики отдыхали на правом берегу Томи. Шесть офицеров, которым улыбнулось счастье: они воевали, выжили и вернулись с войны.

Когда отца приглашали где-то выступить, он ворчал: «Что рассказывать? Война – это очень тяжелая и грязная работа, где люди убивают друг друга». И всё.

Отец не всегда соглашался с трактовкой событий той войны некоторыми авторами книг, создателями послевоенных фильмов о прошедших сражениях. Но мои родители и современники всегда называли ту страшную битву – Великой Отечественной, хотя сейчас для многих она стала просто Второй мировой войной…»

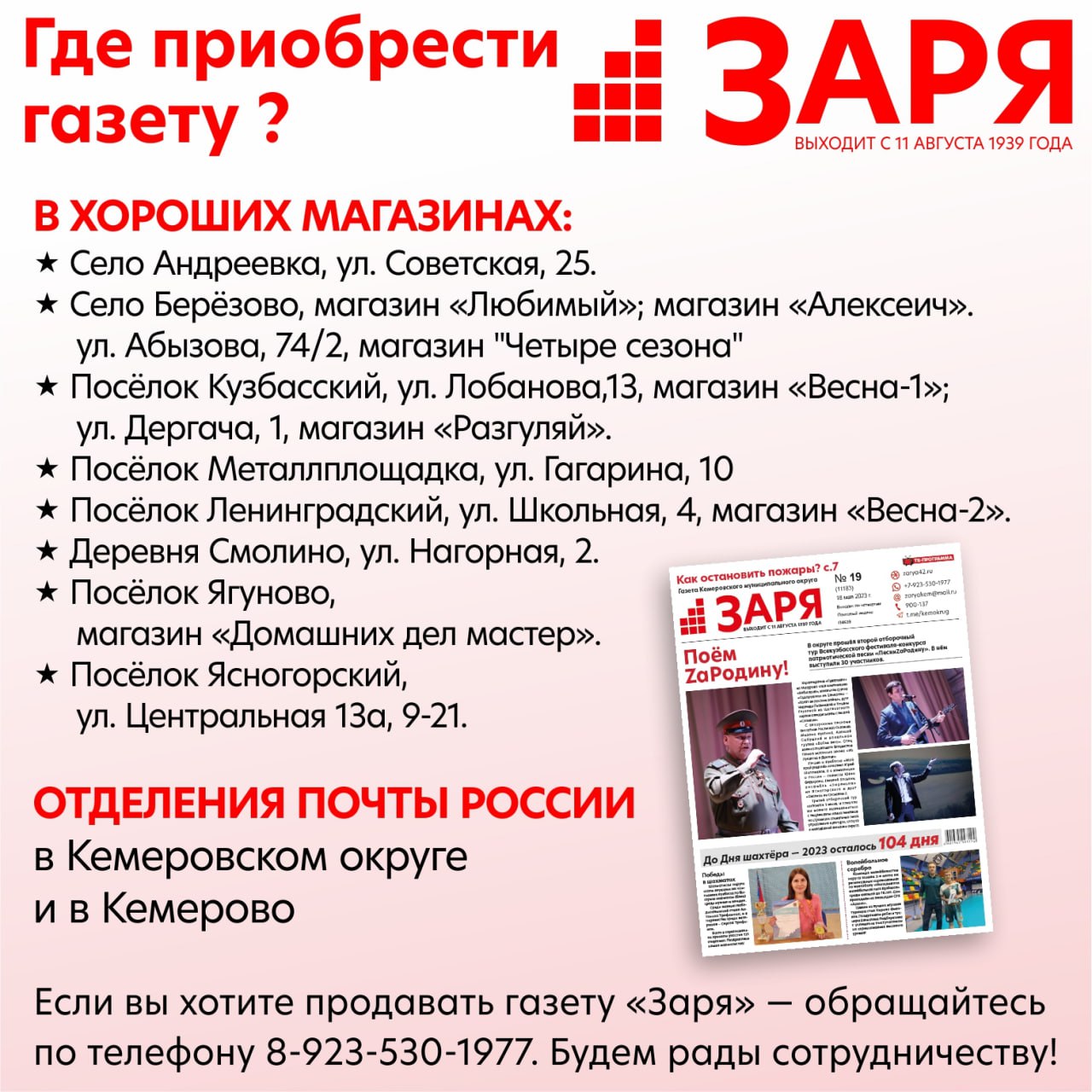

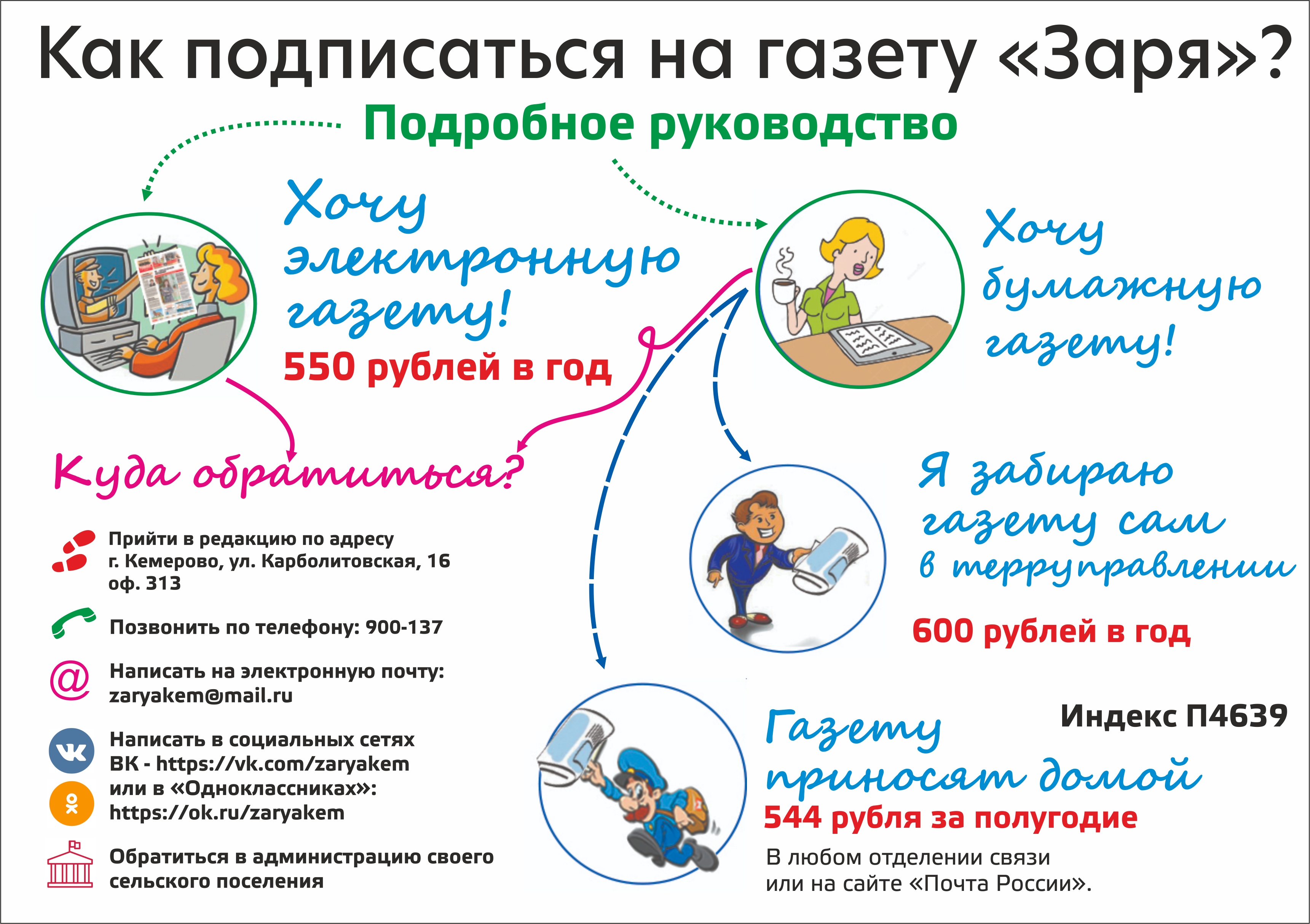

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».