Муниципальное образование: система и структура

Анатолий Иванович Шашнев – ныне пенсионер, а в прошлом работник сферы образования с большим стажем. Причём на протяжении семнадцати лет он работал начальником управления образования Кемеровского района. Окончил физический факультет Кемеровского госуниверситета. Преподавал в 41-й школе – она в то время считалась самой крупной в городе, стал её директором. А потом, в 1985 году был приглашён в администрацию района – возглавлять там образование.

Позже около шести лет работал проректором Кемеровского областного института повышения квалификации учителей, а затем пять лет был в должности главы Суховского сельского поселения, где всё это время и жила их семья. Но работа в системе сельского образования запомнилась Анатолию Ивановичу больше всего. Наверное, потому, что в развитие деревенских школ пришлось вложить немало сил и времени. Там же трудилась и его супруга Лариса Михайловна. Оба они говорят, что работа в сфере образования на селе имеет свою специфику и во многом отличается от городской школы.

Школы конца восьмидесятых

– Тогда, в годы перестройки многое шло «волнами», как можно сказать, – вспоминает восьмидесятые Анатолий Иванович. Появилась, к примеру, новая тенденция: каждая центральная усадьба должна иметь среднюю школу. Наш район небольшой, но требовалась организация семнадцати школ! Сплошная стройка началась: Мозжуха, Старые Черви – не мытьём, так катаньем, фактически, за одно лето построили. Силино – тоже хозяйственным способом школу там создали. А главная особенность в чём? Когда я работал в городе, в нашей школе учились 1760 детей. А здесь-то школки маленькие, у нас одна только Ясногорка позже более-менее расширилась. Другая особенность: все школы средние, но в выпускных классах по пять-семь учеников, многие тогда учиться в старших классах в город переезжали. Ну, и с кадрами, конечно, проблем хватало. В советское-то время с этим проще было: пришлют по распределению из вузов молодых учителей столько, сколько требуется. Район до сорока специалистов каждый год получал. А тут попробуй их к себе замани! К тому же большинство учителей сразу после выпуска стали тогда в торговлю идти. У каждого продавца киоска было высшее педагогическое образование…

– Эта проблема тогда резко чувствовалась? А что ещё?

– Очень резко. Сфера педагогики стала напоминать белку в колесе. Государство огромные деньги на образование тратило, но выпускники просто перестали это понимать и учитывать: окончили вуз и сразу же куда-то «рассосались». Поэтому и пошли в те времена разговоры о старении педагогических кадров. Проблемным был и поиск управленцев в хозяйственные части для школ. Педагогические коллективы всегда особенные, и кого попало здесь на работу не возьмёшь. А состояние удобств? Я, как только пришёл на свою должность, сразу объехал всё. И увидел, что все школьные туалеты на улице, и это в нескольких километрах от областного центра! Тогда мы массового занялись созданием пристроек к школьным зданиям, где размещали тёплые санузлы. Столовые также. Всё это в старых сохранившихся школах ещё действует. С медицинскими кадрами тоже нелегко было, а школа не могла существовать без медработника. Но как-то со всем этим справлялись, и наш район был на хорошем счету среди других сельских территорий.

– Чем же это достигалось в то время?

– Новации вводили. Укрупняли школы, присоединяя к ним детские сады. Например, помню, как пяти-шестилеток стали в подготовительные классы брать. Спальни отдельно, классы отдельно. В Ягуново помимо детского сада к школе присоединили всё что можно: и музей, и стадион, и школу искусств. Я всегда считал, что система образования должна быть непрерывной, идти по единой линии, вот и стали у нас появляться образовательные комплексы.

Как делать школьников успешными

Лариса Михайловна Шашнева проработала в сельской системе образования 38 лет. В 1978 году она окончила математический факультет Кемеровского госуниверситета.

– Сначала меня отправили в восьмилетку деревни Привольная – это под Кедровкой – рассказывает Лариса Михайловна. – Был недокомплект учителей, и все мы вели занятия по нескольким предметам. Я вот – математик – а с детьми даже рисованием и пением занималась. Правда, дети в сельской школе того времени были совершенно особые, и с ними было очень легко работать. Через год, когда эта школа закрылась, меня перевели в Звездненскую школу. Так я попала в систему образования Кемеровского района, которой в то время руководил Дмитрий Иванович Мостовщиков. Он то и забрал меня в аппарат районного управления образования. Так, будучи ещё по сути молодым специалистом, я стала заведовать методическим кабинетом. Сейчас понимаю, что такое решение было весьма рискованным: мой педагогический опыт был ещё невелик, а работать приходилось с преподавателями, имеющими уже солидный стаж. Но я очень старалась.

– А чем же непосредственно занимались?

– Множество семинаров по всем нашим школам проводили. Приходилось постоянно ездить, а никакого транспорта у нас тогда не было. Но школьные учителя всегда радовались каждому нашему приезду, и я скажу, что методическая работа у нас была поставлена хорошо, и она давала реальные результаты.

– В чём эти результаты выражалось?

– Дело в том, что мы работали не только с учителями, но ещё и отдельно с одарёнными детьми. Вот сейчас работают специальные программы «Сириус». А мы во второй половине восьмидесятых как раз начинали заниматься чем-то подобным. Причём наш район был первым в этом деле. Администрация всегда шла нам навстречу, детям приобретались путёвки, и в период зимних каникул мы выезжали с детьми в пансионаты. Брали, конечно, лучших из лучших учеников, а у них была настоящая конкуренция между собой – всем хотелось попасть на такую вот альтернативную учёбу. Нам давали места в Берёзовском «Автомобилисте», Елыкаевском «Шахтёре». А мы приглашали для проведения занятий преподавателей кемеровских вузов. Позже многие из выпускников наших школ поступали в высшие учебные заведения, ориентируясь именно на этих преподавателей. А сейчас они сами преподают в университетах. Но начинали мы именно так, как я описала.

Нестандартные формы работы

– Результаты не заставили себя ждать – добавляет Анатолий Иванович. – В один год на математический факультет университета поступило сразу восемь выпускников сельских школ нашего района! Это было уникальным результатом, который стал возможен, благодаря многолетней работе с одарёнными детьми. Другой формой работы с детьми стали наши ежегодные археологические экспедиции. Каждое лето мы вывозили на проведение раскопок в Ваганово до ста школьников – под руководством преподавателей университета. Это было настолько интересно, что позже наши выпускники, ставшие уже студентами, приходили к нам и просились поучаствовать в очередной экспедиции. А в Елыкаево мы каждый год собирали лучших спортсменов, с которыми проводили сборы и соревнования. Я не сомневаюсь, что всё это способствовало всестороннему росту уровня наших учеников, обучающихся в сельских школах, и выводило их на уровень городских.

– Известна ещё одно проблема, характерная для сельских школьников. Если в городе при подготовке к поступлению в вузы были распространены занятия с репетиторами, то для деревни это было мало доступным. Находились ли выходы?

– В своё время нам удалось приобрести для управления образования автобус КАВЗ. И он совершал практически ежедневные рейсы, развозя по школам учителей, которые давали консультации со стороны. Это тоже оказалось эффективным: для специалистов становились возможными дискуссии, и в этих случаях такие вот своеобразные варианты репетиторства становились более эффективными. Все признавали, что это очень интересно.

– Новаций, безусловно, у вас было много. Но, скажите, Анатолий Иванович, какой же можно сделать вывод об особенностях организации образовательной деятельности в сельском районе?

– Когда-то я работал над диссертацией «Эффективность управления сельской муниципальной системой образования». Это было для меня интересным, поскольку считал себя управленцем. И мне кажется, что я хорошо вник в живой организм этой системы. Подчеркну, именно «системы». А в ней три составляющих: есть элементы, есть последовательность этих элементов, и есть их взаимосвязь. Поэтому для правильного решения задачи надо найти все элементы системы, характерные для муниципалитета, их связать между собой – в определённой последовательности, и тогда только увидеть, что у вас получается. Ну, и ещё надо совершенствовать структуру подготовки специалистов управления образованием. Поэтому мы в то время и начали связывать все элементы муниципальной системы воедино, укрупняя учреждения образования. Я уверен, что хорошо простроенная система будет жить долго, лишь изредка немного меняясь, и давать хорошие результаты.

Сергей ВОЛКОВ

Фото из архива семьи Шашневых

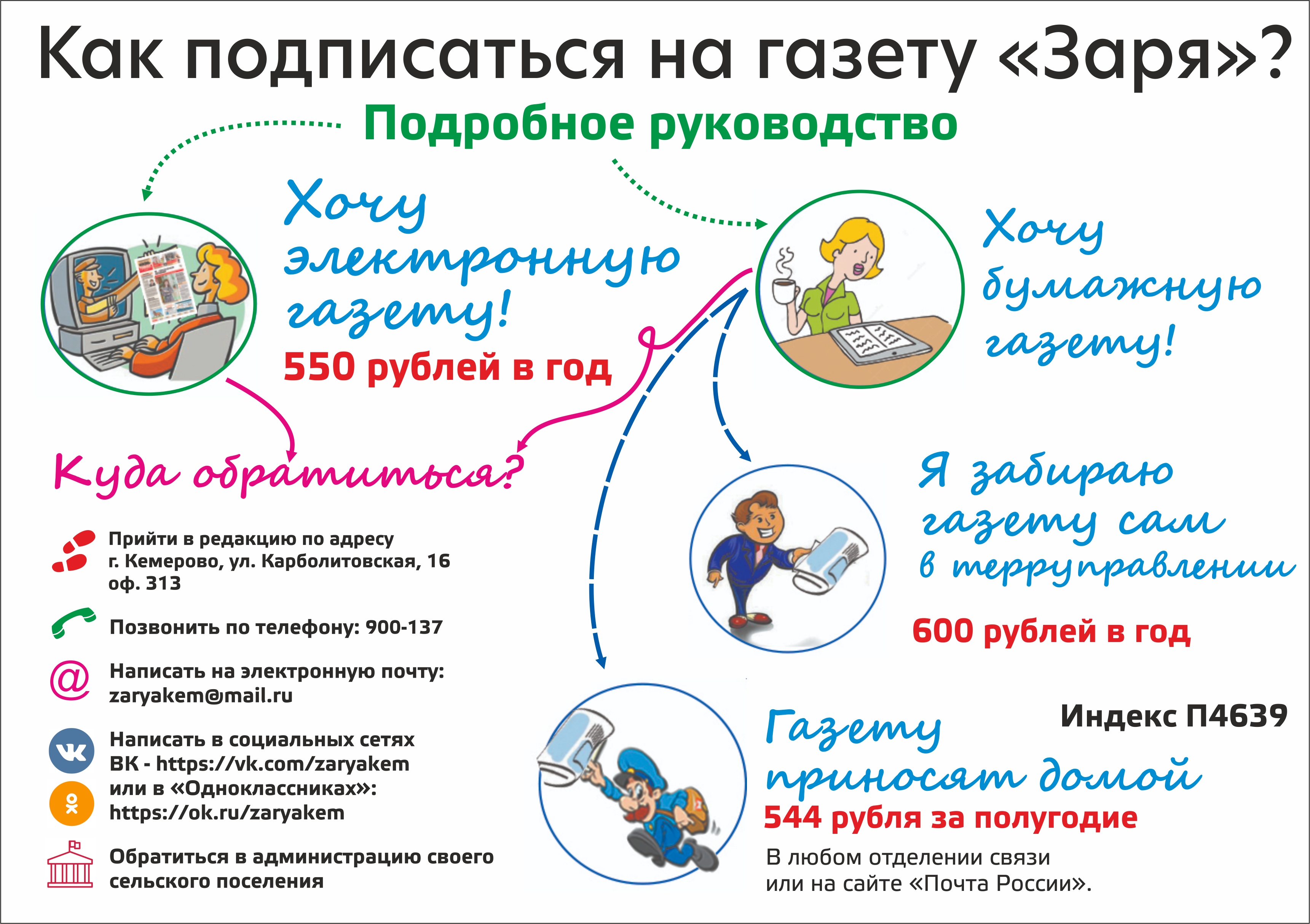

Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».